御祭神

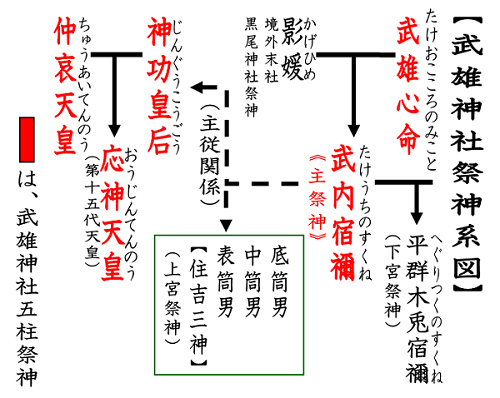

武雄神社では、以下の五柱をお祀りし、総称して 「武雄大明神(たけおだいみょうじん)」 と号しております。

武雄神社では、以下の五柱をお祀りし、総称して 「武雄大明神(たけおだいみょうじん)」 と号しております。

いずれも武運・長寿・家庭守護などに霊験あらたかな神々として、古来より広く尊崇されてまいりました。

武内宿禰【たけうちのすくね】

長寿延命・開運招福・厄除守護・家運隆昌・金運・良縁成就

武雄心命【たけおこころのみこと】

土地守護・地域繁栄・心身安泰

仲哀天皇【ちゅうあいてんのう】

勇気授与・安産守護・夫婦和合

神功皇后【じんぐうこうごう】

勝運・子授け・国家安泰・縁結び

応神天皇【おうじんてんのう】

文武両道・学業成就・子孫繁栄・家庭円満

主祭神である武内宿禰命は、第十二代・景行天皇から第十六代・仁徳天皇まで五代にわたり政務を補佐したと伝えられる忠臣・大臣です。

その御齢は 三百六十年 に及んだとも言われ、長寿の神・忠誠の神・国土守護の神として崇敬を集めております。

また、明治十四年(1881年)にはその誠実さと知恵を称えられ、五円札(明治通宝)の肖像として採用されました。

この由緒にちなみ、「五円(ごえん)=ご縁」に通じる神としても親しまれており、

金運招福・良縁成就・仕事運向上など、人生における大切な“ご縁”を結ぶ神として信仰を集めています。

御由緒

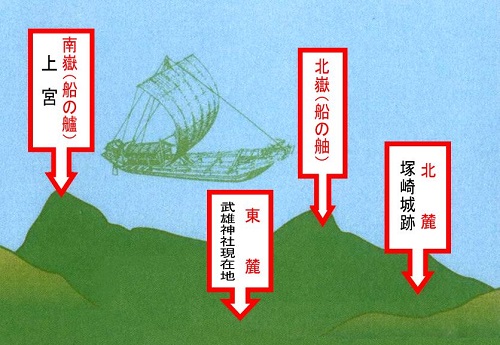

武雄神社は、『武雄神社本紀』によれば、神功皇后が三韓征伐の帰途に当地・武雄へ兵船を停泊させたところ、その船が御船山へ姿を変えたという伝承を有する、由緒深い神社です。

この折、随行していた住吉大神および武内宿禰命が御船山南嶽、すなわち船の艫に鎮座されたことに始まるとされます。

その後、天平七年(735年)、初代宮司と伝わる伴行頼に神託が下り

「我は武内大臣である。艫には住吉大神が鎮まり、自らも艫嶽に祀られているのは畏れ多い。もし軸嶽に我を祀れば、この地に長く福徳が訪れるであろう。」

行頼は大宰府を通じて朝廷に奏請し、武内宿禰命を主祭神に、仲哀天皇・神功皇后・応神天皇・武雄心命を配祀して北麓へ遷座、ここに武雄宮が創建されたと伝えられています。

—

平安期―「府社」としての隆盛

平安時代には、大宰府の統治下において国司が参向する祭祀が執り行われ、杵島郡の総鎮守として篤く崇敬されました。

とりわけ天暦五年(951年)、大宰府の国司が社地を検分し発給した「四至実検状」が現存することから、当社が 大宰府直轄の府社 として公的に認定されていた事実がうかがえます。

府社とは、大宰府が直接管理する数少ない官的神社を指し、当社が国家祭祀にも関与する高い格式を誇り、隆々と栄えた時代があったことを物語っています。

これを裏付けるように、当社には 218通に及ぶ古文書 が現存し、九州神社史料の中でも屈指の貴重さを誇ります。

—

中世―後藤氏ゆかりと流鏑馬の始まり

元永年間(1118〜1120年頃)、武雄第二代領主・後藤資茂公は御船山麓に鎮座する当社を仰ぎ見て築城の適地と定め、朝廷に願い出て現在の舳嶽東麓へ遷座させました。

文治元年(1185年)、壇ノ浦の戦いに際し、源頼朝が密使を遣わし平家追討を祈願。平家滅亡後、頼朝は勝利を当社の神徳と感得し、後鳥羽天皇の勅使と御家人の名代を派遣、御教書を奉じて神恩に謝しました。

この際、武雄第四代領主・後藤宗明公が流鏑馬を奉納し、以来 「武雄の流鏑馬」 は八百年以上にわたり氏子の手で継承されます。

—

鎌倉期―国家鎮護の社として

鎌倉中期、元寇の脅威に際して伏見天皇より異国降伏祈願の綸旨を賜り、国家鎮護の祈祷を執行。

『本紀』には文永の役(1274年)、神殿より放たれた鏑矢が敵艦に向かい退却させたこと、弘安の役(1281年)には上宮より紫の幡が飛び、大風が起こったことが記されています。

これら霊験により当社は「九州五社ノ内」に数えられ、九州の宗社としていっそうの隆盛を誇りました。

—

近世以降

江戸期には鍋島氏の庇護を受け、石鳥居や摂社整備などが進みました。

現在は樹齢三千年を超える御神木「武雄の大楠」をはじめとする豊かな自然と歴史的景観の中、武雄の氏神として、また全国から多くの参拝者を迎える古社として深い信仰を集めています。

府社として国家的格式を授かった栄光の歴史と、千三百年余の信仰を今に伝える武雄神社。

どうぞ御神縁を結び、悠久の時を超えて息づく神威をお感じください。

武雄神社 祭神系図

御船山写真